Maurizio Guarino, dopo un lungo percorso di studio, compiuto con importanti autori contemporanei, propone una fotografia più consapevole e rivolta alle storie, grandi e piccole, ma sempre con lo sguardo a quelle situazioni che spesso dimentichiamo perché ai margini della nostra normalità.

Come sei arrivato a quella che possiamo tranquillamente definire “fotografia sociale”?

Il mio interesse per la fotografia nasce negli anni 80. Formazione da autodidatta sulle tante riviste fotografiche che circolavano in quel tempo, un uso amatoriale, e attenzione ai grandi temi sociali di quegli anni. Per me era l’occasione per costruire una memoria e testimoniare la presenza.

Quindi tanto entusiasmo, tanti scatti, ma sempre in ambito amatoriale.

Poi per impegni di studio e lavoro, la fotografia si è ridotta a scatti di famiglia, con gli amici e per i viaggi.

Ma le vere passioni covano sempre sotto la cenere, aspettano solo le condizioni per ricordarci che ci sono. L’occasione è stata la maturità anagrafica e lavorativa, condizione che mi ha fatto ritrovare “il tempo perduto”.

Nel 2020, in piena pandemia, la fotografia è tornata nella mia vita come centralità mentale, come mezzo per raccontare storie. Sono stato sempre un affabulatore.

Un corso di fotografia “progettuale”, tra i tanti che circolano in rete, che mi ha aperto nuovamente gli occhi, ma soprattutto l’incontro e la costante frequentazione con alcuni maestri della fotografia contemporanea, hanno piano piano costruito il mio nuovo modo di pensare e fare fotografia.

Lo studio continuo e costante, la lettura e la visione di tante immagini, l’aiuto e il supporto di professionisti, oggi amici, mi hanno regalato pensieri e riflessioni, l’importanza dell’anima e del cuore per raccontare delle storie, punti di osservazione e di rappresentazione a volte estremi, l’attenzione a fare una buona foto, il rispetto e l’attenzione verso chiunque entri nell’immagine, il superamento delle regole, il coraggio di andare oltre e provare, mai per creare effetti speciali ma solo per raccontare meglio, per rendere un’immagine una storia, che racconti, ma allo stesso tempo che lasci spazio a domande, dubbi, apra la mente a stimoli e riflessioni.

Tanto studio e passione per la fotografia sono entrate naturalmente in contatto con le esperienze di vita fatte, portandomi a voler raccontare persone e luoghi che “normalmente” sono ai margini della nostra vita quotidiana. Il superamento di paure ancestrali : il dolore, la malattia, le difficoltà.

Luoghi e situazioni che ci spaventano per le poche speranze che spesso sono parte essenziale di tante condizioni.

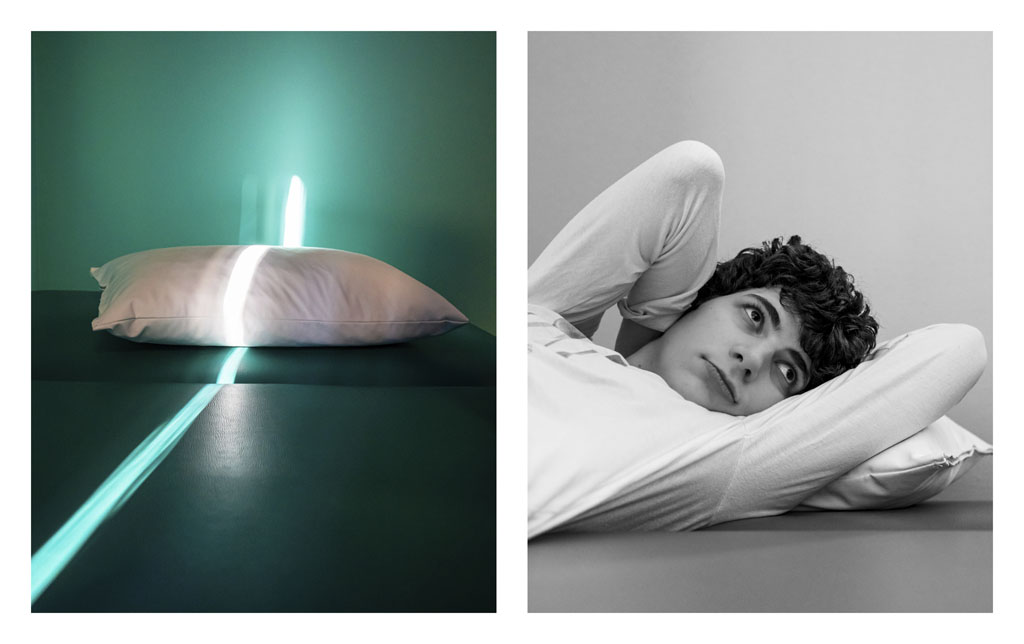

Frequento stabilmente due importanti realtà di Prato, due onlus, l’opera di Santa Rita e la Kepos, che operano su diversi aspetti e situazioni di difficoltà : dalle malattie fisiche e mentali, ai flussi migratori di minori stranieri, alle famiglie con disagi.

Da qui sono nati 4 lavori, quattro progetti ognuno lungo un anno:

“La Spinta Gentile”, che racconta le esperienze di vita di giovani minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia;

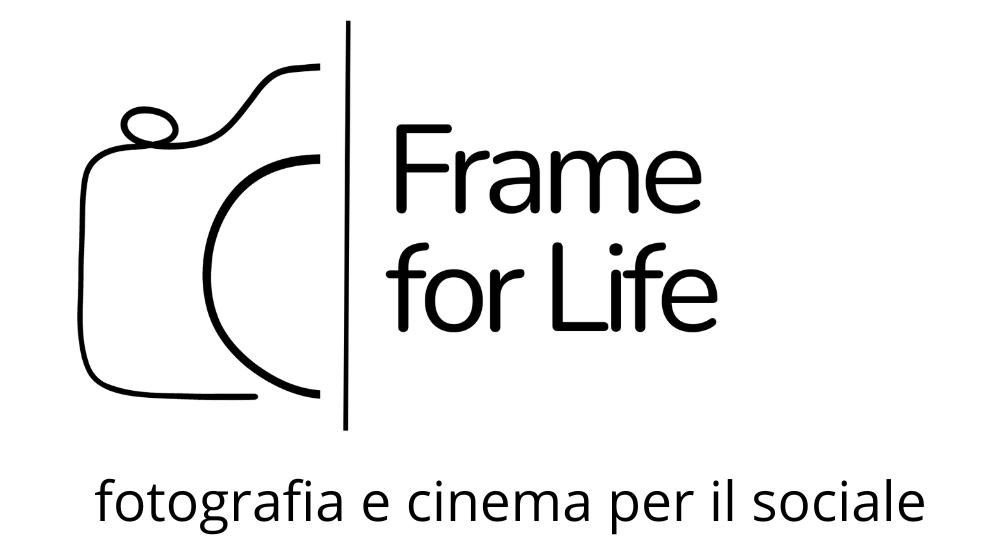

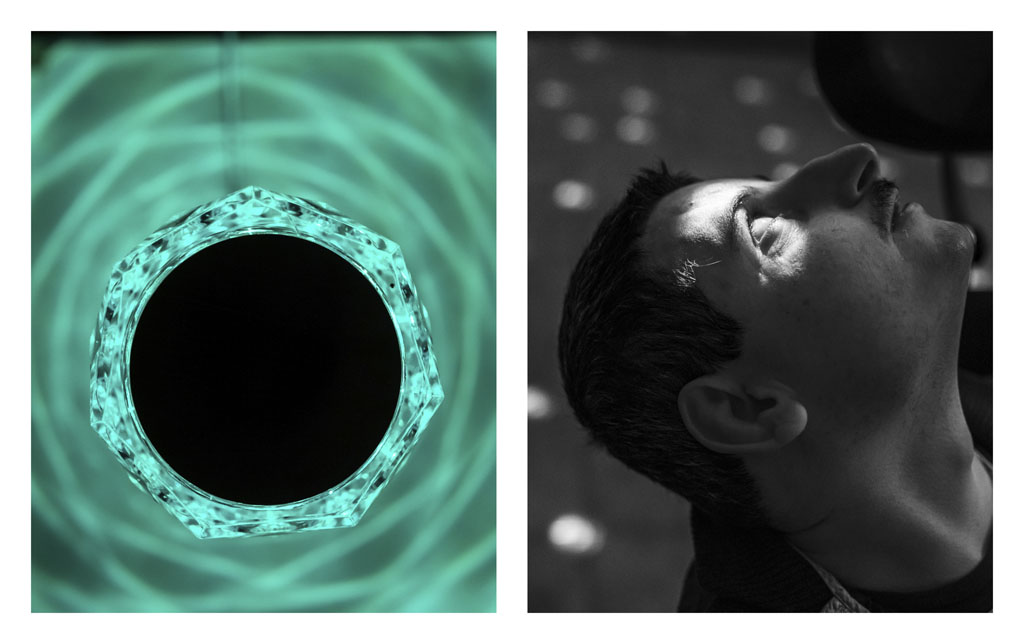

“Via di Mezzo”, che racconta la vita quotidiana di adulti con forme di autismo grave;

“A mezzo metro da terra”, che racconta la vita di ragazzi e ragazze con importanti disabilità motorie;

“Numeri Primi”, l’ultimo lavoro, del 2024, che racconta la quotidianità di un gruppo di persone con gravi patologie neuropsichiche.

Queste situazioni, talmente complesse e difficili diventano un atto di rispetto sociale verso tanti ragazzi e ragazze con disabilità gravi, verso le famiglie, verso la comunità specifica, che trovano un momento di attenzione diversa dal solito, trovano e vedono uno spazio artistico in cui essere attori protagonisti e non passivi, momenti che superano ogni diversità.

Che cos’è l’etica in fotografia e secondo te esiste ancora?

Partiamo dal mio punto di vista personale: ognuno dovrebbe avere una solida base di valori sociali, quelli universalmente riconosciuti, che dovrebbero guidarci sempre nel quotidiano rapporto con sé stessi e gli altri. Questo è il mio punto di partenza per ogni attività che faccio, non solo per la fotografia.

Se penso alla fotografia, alla mia fotografia, etica è dare sempre, in ogni momento, in ogni immagine dignità, rispetto, leggerezza, bellezza. È cercare di realizzare un piccolo “regalo” alle persone e alla loro storia.

E ancora, per me etica fotografica è il saper valutare fin dove spingersi, è conoscere il tema trattato, studiarlo e saper rispettare le difficoltà, è sapersi fermare, è saper rileggere le immagini il giorno dopo, e trovare i punti eticamente deboli e quindi cancellare quell’immagine, forse d’effetto ma non buona, non rispettosa dei miei valori.

L’etica esiste nel momento in cui chi fotografa fa i conti con i principi base che ci siamo detti altrimenti parliamo di altro.

Chi fa fotografia per “mestiere”, chi fa reportage, si può trovare in un conflitto morale tra il diritto di cronaca, il diritto di informare e il sapersi fermare quando si è oltre, quando ci affacciamo oltre il baratro del dolore, oltre la tragedia, oltre la mortificazione dell’essere umano, quindi quando siamo nei diritti altrui.

Quindi, etica per il professionista è un conflitto non risolvibile tra il diritto di cronaca e il diritto dei soggetti o delle situazioni riprese. A questo si aggiungono gli interventi di di post trattamento da parte dell’intera filiera che accompagna le immagini verso il pubblico finale.

Anche questa filiera ha specifiche responsabilità nel valutare dove mettere lo stop al diritto di cronaca e far iniziare i diritti dei soggetti ripresi nelle immagini.

Detto questo, una risposta secca sulla presenza di etica nella fotografia direi che spesso è messa in fondo alle valutazioni, messa da parte e a volte calpestata. Io, che non sono un professionista, preferisco vedere la questione in modo un po’ diverso: il dovere del fotografo di raccontare una buona storia, narrare i personaggi e i fatti ma sempre all’interno della sfera dei diritti complessivi delle situazioni riprese.

A tuo avviso esiste una ‘modalità corretta’ per dar vita ad un progetto di fotografia sociale?

Bella domanda, magari ci fosse una formula. Posso provare a raccontare come mi muovo io.

Il mio primo elemento imprescindibile è il tempo. Ho bisogno di tempo, non sono in grado di raccontare una storia “sociale” senza il giusto tempo. Di solito un mio progetto è un impegno di almeno un anno.

Parto da un’idea generale, dal tema che vorrei affrontare, cerco di focalizzarlo, provo a immaginare il filo che ne accomuna gli aspetti; a volte disegno uno schema di parole, di emozioni che vorrei esplorare.

Contemporaneamente inizio la frequentazione della struttura, della realtà che mi ospita.

Per ogni progetto dedico un taccuino, che diventa di fatto una sorta di sceneggiatura.

Prendo appunti, cerco di conoscere le storie delle persone, annoto le mie sensazioni, registro suoni e rumori, annoto i profumi che circolano, studio eventuali documenti accessibili, studio documentazione storica, scientifica, immagini e lavori che hanno in qualche modo un filo comune con la mia storia. Annoto tutto, ci vuole costanza.

Al contempo cerco di conoscere, cerco il contatto con le persone da riprendere.

Quest’ultimo aspetto richiede sempre tanti cambiamenti in me: sono io quello che si adatta, che si rinnova nel linguaggio verbale e non verbale. Spesso torno ai segni, ai simboli, alla comunicazione con gli occhi, al farsi toccare, ad abbracciare e al farsi abbracciare, nel mangiare insieme.

È un ciclo continuo che si rinnova ad ogni visita, e questo fino a quando non sono pronto per scattare.

Si, inizio a scattare quando sono pronto, o meglio quando siamo pronti, quando sento che si è creato almeno un senso di accettazione da parte di tutti. Spesso le persone che riprendo non sono in grado di dire “no, non voglio”, quindi cerco di avere la sensazione che l’atto fotografico sia possibile. Nel mio ultimo lavoro con un gruppo di ragazzi con forti disabilità neuropsichiche, i ritratti più intimi, più rappresentativi, sono arrivati alla fine, esattamente dopo un anno dall’inizio dei lavori, e io ho sentito, ho percepito che eravamo pronti: io e i ragazzi. E sono uscite delle ottime immagini, in cui siamo entrambi vivi.

Ultima cosa, il lievito di tutto, è il pensiero e l’attenzione costante al progetto, alla storia che sta nascendo, alle immagini fatte, a quelle mancanti, alla necessità di narrare una buona cosa.

E in questo senso la notte è nobile.

Cos’è per te la fotografia?

Domanda complessa. La fotografia per me è tante cose: storie da raccontare attraverso le mie emozioni, il mio studio, la mia formazione, la mia esperienza di vita, è il mio modo di raccontare una vita. Insomma uno sorta di “memoriale”, uno stato mentale.

Mi preme sottolineare che nella mia fotografia è essenziale che sia presente una storia, una presenza umana e un ambiente in cui la storia si muove.

Tutto incardinato nella mia etica personale, nei miei valori sui quali non non sono disposto a scendere a compromessi. In questo senso sono un privilegiato, per me la fotografia è sola pura passione.

Quando fotografo le mie storie, il mondo attorno a me si ferma, sono concentrato sull’atto, sulla storia, su quello che sento e respiro in quel momento.

Mi dimentico delle regole, delle cose studiate a tavolino, e scatto, cerco la persona e la sua essenza, il luogo, l’oggetto, cerco di andare oltre le apparenze. Penso che la fotografia sia una nobile arte e io, per un momento, un artista.

Sono affascinato dall’alchimia del linguaggio universale dei segni, la potenza dai simboli ancestrali, dal potere delle immagini e della loro capacità di attrarci e tirarci dentro una storia. A patto che la storia la storia sia solida, ben fatta, con emozioni pure e non artefatte, con messaggi chiari. E in questo, per me, la fotografia sociale trova la sua massima espressione.

Intervista a cura di Fabio Moscatelli, art director di Frame for life.